La face sud-ouest du Täschhorn, haut lieu du 'grand alpinisme'

Lieu:

Date: 2020-07-06

Confidentiel: Non

Objet :

Si l'alpinisme voit modes et périodes s'égrener invariablement, certaines ascensions parviennent à préserver leur aura par-delà ces cycles, leur image brûlant intact dans l'inconscient collectif de tout alpiniste. En ce sens, si de nos jours tout un chacun peut se remémorer aisément l'exceptionnelle envolée solitaire de Paul Preuss au Campanile Basso de 1911, moins cependant se souviennent de la première épique de la face sud-ouest du Täschhorn (4491m), réalisée cinq années auparavant. Celle-ci présentait alors un casting d'exception, réunissant les deux cordées les plus en vue de son époque : d'un côté la « comète alpine » faite de l'Irlandais Valentine John Eustace Ryan flanqué des guides de Saint-Nicolas Franz et Josef Lochmatter ; de l'autre celle du Britannique Geoffrey Whintrop-Young et de Josef Knubel, lui aussi guide à Saint-Nicolas. Dans « Nouvelles escalades dans les Alpes » (1939), Young rappelait en introduction du chapitre dédié à l'épique première : « L'exploit de Franz Lochmatter fut le plus grand dont j'aie jamais été témoin en montagne et, après toutes les années qui se sont écoulées depuis lors, je peux toujours le dire le plus grand que je sois capable d'imaginer. Il est juste que le souvenir en soit conservé ; car je ne suppose pas que dans sa lutte victorieuse contre les difficultés de la nature, dans sa résistance aux effets du froid et de la fatigue comme à la contagion du découragement et de la peur, cet exploit ait été égalé sur n'importe quel théâtre d'aventure ou de bataille ». Au contraire de la voie Preuss précitée ou d'autres rares itinéraires du même acabit, ce monument paroxysmique là de l'histoire alpine n'attirerait pas foule de répétiteurs par la suite. Voire de nos jours ce versant de la montagne est-il quasiment tombé à l'abandon! Les statistiques à ce jour sont éloquentes : une ascension par décennie et une seule répétition avérée du passage-clé de 1906 ! Focus sur l'histoire d'une face pas comme les autres, au coeur des Alpes...

Note :

La face sud-ouest du Täschhorn au couchant. Photo : Marco Volken.

1/ L'épopée du 11 août 1906

L'été 1906 avait débuté de façon brillante pour les futurs ouvreurs de la face sud-ouest. En préliminaire, la « comète alpine » réalisait le 20 Juin la première de l'arête Est du Plan (D+) dans les aiguilles de Chamonix, une voie dont le guide de Chamonix Nicolas Potard (alpiniste discret et grimpeur de 8c) me dit un jour : « Ce n'est que du IV+ sur le topo mais l'escalade est en fait continue et physique pour un itinéraire de grande classe ! ». Au mois de Juillet, le même trio réalise la première de la Cresta di San Caterina au Nordend (4609m), course cotée TD au sujet de laquelle rien ne fut publié à l'époque - pas même lors de la seconde le 15 Août 1925 conduite par le même Franz Lochmatter! Erhard Lorétan, lors de sa chevauchée exceptionnelle de l'hiver 1986 en compagnie d'André Georges disait à son propos : « Cette seule journée vaut une hivernale de grande envergure. En dépit de la tourmente qui nous aveuglait, des doigts qui gelaient sur les prises, on a vécu là la plus belle étape de notre périple. La difficulté technique, le mauvais temps, notre isolement, les treize sommets qu'on avait dans les pattes, l'altitude du Nordend (4609m), tout cela contribuait à une ambiance du diable ».

Suite à ce brillant début de saison, le 11 Août 1906, Franz Lochmatter réalise le plus grand exploit de sa carrière, entré dans la légende à travers ce dialogue « éloquent dans sa simplicité » (dixit René Dittert) au sommet du Täschhorn entre le co-concepteur du projet (Young) et le maître d'oeuvre du passage-clé :

« - Mon cher Frantz, vous ne ferez jamais rien de plus dur.

- Certes on ne pourrait guère faire mieux ».

D'après la recension des ascensions du guide du CAS [NDLR : édition de 1952 dirigée par Marcel Kurz, reprise en moins détaillée dans celle de 1991 par Maurice Brandt], après un été très sec et chaud la face était presque entièrement rocheuse et les chutes de pierres fréquentes durant l'ascension. D'après le récit de Young, un faux départ la veille à cause de la météo vit cette journée vraisemblablement verglacer en partie la paroi qu'ils remonteraient le lendemain - n'évoquant sinon aucunes chutes de pierres dans son récit, y compris dans un commentaire de 1936 concernant la seconde ascension de la face (« Alpine Journal » 48, page 186).

Partis sur une idée de Young et Ryan, ce dernier avait envisagé dès le départ la possibilité d'emprunter une des deux échappatoires latérales repérées au pied du triangle sommital. Au pied de la face, le groupe choisit d'abord unanimement d'attaquer la face à gauche de la « grande cheminée (centrale) » ou « grand couloir » [NDLR : ce dernier futur passage de la voie Vanis/Chval dans sa moitié basse], alors en glace, ce par la « cote rocheuse » caractéristique qui le borde [NDLR : il s'agit du pilier issu du point coté 3622m, altitude donnée dans le guide du CAS de 1991 et auparavant estimée à 3593m dans l'édition de 1952. Ce point de 3622m a disparu de la carte nationale depuis 1995 ]. C'est parti ! Selon leurs pratiques habituelles, les membres du groupe partent décordés, découvrant rapidement les premières difficultés dans ce premier « contrefort escarpé ». Parvenu au sommet de celui-ci vers 7h30 survient alors ce qui sera l'unique pause sur la seule vire commode de toute l'ascension! Les protagonistes se regroupent alors en deux cordées : Young avec Josef Knubel en arrière, Ryan et les deux Lochmatter devant, Josef menant à un train d'enfer, galvanisé par Ryan! A mi-hauteur environ de la face le terrain commence à se redresser : le groupe commence naturellement à se déporter en traversée ascendante vers la droite dans la direction de la « cheminée centrale », suivant des vires garnies de neige ou de glace. Au vu des difficultés désormais constantes le quintet se regroupe alors en une seule grappe humaine. Plus haut, alors que Young sort péniblement d'un ressaut raide, demandant à Franz Lochmatter de l'aide pour se rétablir celui-ci lui rétorque : « Faîtes comme vous pourrez ; ici on ne peut plus s'entraider ! ». Le ton est définitivement donné : l'assurance est précaire, l'engagement maximum. Sur ces entrefaites, la neige fait son apparition...

Ayant pris pied dans le « grand couloir » d'échappatoire au Teufelsgrat, réuni sur une « mince vire délitée » de sa rive droite (dans le sens de la descente), le groupe considère alors ses options de progression. Une sortie directe par le présent couloir, s'évasant plus haut en un « amphithéâtre de parois surplombantes », s'avère impossible. Instinctivement Josef Lochmatter descend sans plus attendre dans le couloir, visant à continuer de suivre leur vire qui renaît en contrebas sur sa rive opposée, ce avec l'espoir de gagner la « seconde cheminée » de sortie sur le Mischabelgrat [NDLR : entendre par là le grand dièdre du triangle sommital, pas l'échappatoire en contrebas sortant sur le même Mischabelgrat]. Young suggère tout de même une alternative de sortie directe au Teufelsgrat - cette dernière proposition que Franz Lochmatter écarte cependant d'un geste de la main. Alors que son frère essaie de poursuivre sa traversée sur la « lisse coulée de dalles », Franz tout en l'observant siffle « dans ses dents une alerte petite chanson française, le seul signe de nervosité que je lui ai jamais vu manifester » note Young. Alors que son frère se retrouve bloqué dans la traversée délicate sur l'autre rive, à l'écho d'un « ça n'ira pas ! » Franz rétorque alors « Mais il faut bien que ça aille ! », prenant illico la tête afin de franchir l'obstacle. Ce dernier négocié par Franz, le groupe passe alors, assuré de façon précaire sur un mauvais becquet en sortie. Young accuse les premiers signes de fatigue. Knubel derrière lui, qui porte déjà « son assortiment de sacs et de piolets », s'acquitte du passage « d'une façon magnifique »!

Le groupe poursuit alors sa progression par une nouvelle « série de traversées ascendantes » dans la face avant de prendre pied dans la « deuxième cheminée » qui l'entaille verticalement : il s'agit là de la continuité inférieure de l'immense dièdre central du triangle sommital...Young, désormais fatigué, se voit aidé à deux ou trois reprises par Franz Lochmatter, revenu en troisième du trio de tête pour se reposer. C'est alors que le groupe bute net sous un surplomb, au sommet d'une section où le dièdre est particulièrement formé, au coeur même de l'édifice sommital. Surplombé de toute part, le piège s'est refermé. La situation jaugée dans des rafales de neige, Franz Lochmatter se lance alors avec la soixante de mètres de corde libérée par le groupe pour son leader, assuré de façon précaire par son frère resté sur une bosse rocheuse lovée dans la niche, une dizaine de mètres en contrebas du surplomb. Alea jacta est ! Young signe alors dans son récit une description sans pareil de ce moment d'anthologie de l'histoire de l'alpinisme...

Lochmatter force avec une méticulosité infinie le passage clé de l'ascension, un surplomb qu'il faut négocier par un crochet en traversée en dalle à sa droite, ce en une suite « d'imperceptibles progrès », sans pitons, sous la neige... « Malgré le verglas et la neige qui tombe, ce guide force le passage vers la cime avec un brio qui ne sera probablement jamais égalé » considère André Roch quatre décennies plus tard dans son livre « Carnet de Courses ». Young peut mieux visualiser le spectacle que ses compagnons, lui qui est resté cantonné sur une dalle en contrebas de la bosse où se loge Josef Lochmatter, flanqué de Ryan et Knubel nichés juste en dessous de lui...Young sera ainsi l'unique témoin d'une glissade du leader survenue juste au rétablissement du surplomb, récupérée in extremis sur les mains, les jambes pendantes dans le vide : il était moins une...Sorti définitivement de la longueur, Lochmatter fait alors le point : aucune sortie en vue au dessus, impossible pour lui de redescendre et il ne peut assurer ses compagnons que d'une main. La réunion de crise commence ! Dans des échanges rendus ardus par le surplomb et des éléments climatiques défavorables, Franz en vient dans un premier temps à suggérer à Knubel de le rejoindre pour aller chercher une caravane de secours, tandis que le groupe resterait en plan à survivre comme faire se pourra. Young propose alors à Ryan de rejoindre Franz, tandis que lui, Knubel et Josef pourraient tenter de redescendre la face. Après que la réunion ne dégénère en crise passagère, l'évidence s'impose : il faut passer l'obstacle si l'on veut s'en sortir. Une fois n'est pas coutume, le salut passe par le haut. Alors que Josef s'escrime dans le passage, Young répond à Ryan, qui lui pose la question de leur probabilité de s'en sortir, qu'il estime celle-ci à une chance sur cinq...

Josef est parvenu à rejoindre son frère ; de la sorte, à eux deux ils pourront hisser leurs compagnons. Il faudra une heure pour tracter Ryan de la sorte, lui dont les forces l'ont lâché après six mètres de montée avant de perdre connaissance alors qu'il pendulait en plein vide, la poitrine ayant suffoqué sous l'étreinte de la corde....Knubel et Young demeurent impuissants et prostrés à la vue du spectacle du corps de leur compagnon tournoyant sous le surplomb...Les deux Lochmatter au dessus abattent alors un travail de titan, tractant chacun d'une main, centimètre après centimètre, la corde retenant le corps inerte, l'autre main ancrée à une aspérité pour se maintenir...Après que Ryan parvenu au « relais » ait repris connaissance, c'est à présent au tour de Young de s'y coller : à l'instar de son prédécesseur, après quelques mètres gravis aux limites de ses capacités résiduelles, c'est le premier de trois pendules qui viennent le laisser impuissant, suspendu en plein vide, bloqué sous la voûte du surplomb. Plus lourd que Ryan, les deux Lochmatter lui font savoir qu'ils ne pourront pas le hisser ! Young trouve alors le moyen de créer un mouvement de balancier avec ses jambes ou son piolet, permettant aux leaders de gagner quelques nouveaux centimètres à chaque relâchements de la corde générés par l'alternance du balancement. Young rapporte dans son récit qu'il dut se servir à plusieurs reprises de ses dents comme crochets afin de pouvoir se reposer les bras, permettant par le truchement de ces quelques lignes cauchemardesque l'intrusion d'un style narratif rarement observé dans la littérature alpine, entre folie et comique! Ayant finalement rejoint ses compagnons en rampant, c'est au tour de Knubel, lesté comme un mulet en queue de peloton avec trois piolets et deux sacs de franchir en dernier la difficulté, ce dont il s'acquittera sans même se faire hisser !

Il n'est pas encore 16h quand Franz Lochmatter reprend la tête de la caravane, « se fraya[nt] une route sinueuse et montante, sans arrêt ni fausse manoeuvre, à travers le soulèvement de dalles géantes » dixit Young, forçant les dernière difficultés jusqu'à trouver la sortie salvatrice à droite sur l'arête du Mischabelgrat via « un long gradin glacé » . Le groupe est finalement réuni à près de 18h au sommet, marquant une pause plus qu'appréciée, 10h30 après la dernière...Le timing de l'ascension est éloquent : sur les 15h45 qu'aura duré l'ascension de la Täschalp au sommet, d'après l'article paru dans l' « Alpine Journal » 23, il aura fallu 9h à la caravane pour franchir les trois cents derniers mètres ! Le quintet entame alors la descente par la voie normale du glacier de Ki(e)n, ce jusqu'à gagner le village de Randa à 23h où le groupe se gratifie d' « un repas authentique » . Laissant leurs guides tout à leur repos, Ryan et Young repartent étonnamment de plus belle à pied jusqu'à Zermatt, gagnant le village à 3h15 où ils dînent à nouveau, 25h30 après leur départ de la Täschalp!

En introduction et en conclusion du chapitre dédié de son livre précité, Young écrivit que ses impressions du Täschhorn demeuraient toujours aussi intensément et profondément imprimées en lui, autant voir davantage que celles vécues durant la première guerre mondiale. Cette dernière, qui le vit amputé d'une de ses jambes en 1917 suite à une explosion, l'amènerait malgré cela à continuer la pratique de l'alpinisme par la suite avec une jambe artificielle, escaladant encore de la sorte bien des sommets respectables...En 1936 Young rencontrerait l'un des seconds ascensionnistes de la face en la personne d'Alexander Taugwalder, puis une décennie plus tard un certain Georges de Rham, notamment lors d'une allocution de ce dernier donnée au Groupe de Haute Montagne de Lausanne (« Souvenirs de Georges de Rham », page 18).

2/ Première - et unique ? - répétition du passage clé : 1943 !

Le passage clé de la face Sud du Täschhorn ne serait a priori repris qu'une seule et unique fois lors de la troisième ascension de la face survenue en 1943, soit à 3 jours près 37 ans après les pionniers ! Le groupe cet été là est formé d'André Roch, pilier incontournable de l'alpinisme Suisse, Georges De Rham (futur mathématicien de renommée internationale), Alfred Tissières (futur pilier de la biologie moléculaire au niveau européen) et Gabriel Chevalley, alors étudiant en médecine comme Tissières [NDLR: Tissières et Chevalley qui réaliseront en 1950 la première ascension de l'Abi Gamin, 7355m, par son arête nord-est, ce en compagnie de leur compatriote René Dittert (le monde est petit, voir partie suivante!) et de l'Anglais Kenneth Berrill]. C'est De Rham qui s'offrira la répétition du passage clé de 1906. Au chapitre précédent celui du Täschhorn dans son livre « Mon Carnet de courses », André Roch note à propos de celui-ci : « Je ne connais pas de grimpeur aussi adroit que lui ». Six jours auparavant, la même équipe s'était en effet déjà octroyée la première répétition de l'arête nord de la Dent Blanche par la voie Richard/Georges : De Rham avait alors négocié en tête la section clé de la voie. De nos jours et plus de vingt ans après sa mort survenue en 1990, Claude Rémy insiste également sur l'excellence de cet ancien, moins connu de nos jours, spécialiste notamment du Miroir d'Argentine auquel il dédia le premier une monographie en 1944.

Ce 8 août 1943, la caravane profiterait généralement d'un beau temps froid entretenu par la bise (d'après le guide du CAS), cependant que d'après les récits combinés de Roch et de De Rham, la face demeurerait plutôt calfeutrée dans le brouillard, ce qui la préserverait du dégel et des chutes de pierres. L'itinéraire choisi consisterait en une variante de celui de 1906, la caravane traversant plus haut que ses prédécesseurs pour rejoindre le triangle sommital, ce via l'épaule neigeuse caractéristique coiffant le pilier issu du point coté 3622m. C'est sans doute le choix de cet itinéraire associé aux brumes précitées qui, comparé aux autres cordées, assureraient à la caravane une exposition minimale aux risques objectifs (chute de deux pierres et deux glaçons en tout et pour tout!).

L'équipe franchit la rimaye à 5h15. Roch mène la course avec Tissières en second, Chevalley et De Rham suivant en cordée autonome derrière. Après 4h d'efforts, alors qu'ils viennent buter sous la sortie surplombante de la « cote rocheuse », les deux cordées s'unissent. Roch franchit alors cet obstacle délicat en taillant des marches dans la glace et le groupe est réuni sans encombres à 10h sur l'épaule neigeuse coiffant le sommet du pilier. Après avoir passé le « grand couloir » puis traversé en ascendance à droite plusieurs cotes parfois délicates, parvenu juste sous le passage-clé de 1906, Roch doit alors céder sa place : celui-ci est trop entamé après les longueurs difficiles déjà franchies en contrebas, les mains prises de crampes. Il se consolera après coup de n'avoir pu terminer la course en tête, s'apercevant avoir suivi sans le savoir l'exemple de leurs prédécesseurs, qui eux aussi avaient fini par ne plus former qu'une seule cordée et dû changer de leader...

Appelé par Roch pour passer en tête, après étude du passage « comme un problème de mathématiques » dixit Roch, il faudra 2h et 4 pitons à De Rham pour répéter la longueur clé. Parvenu sous le surplomb, De Rham doit d'abord casser la glace de grosses stalactites au marteau, puis placer trois pitons peu sûrs avant d'entamer la délicate traversée de sortie par la droite, moyennant alors un quasi grand écart et l'enchaînement de placements subtils. Les seconds laisseront un piton en place « intentionnellement pour les caravanes futures » dixit Roch. A ce propos, Charles Gos rapportait-il dans un article de Young paru en 1944 dans l'« Alpine Journal » : « Roch l'a trouvé très dur et surtout très dangereux. Ils ont planté quatre pitons au terrible passage où Franz a passé devant, et ils en ont laissé un. J'ai dit a Roch, "G.W.Y. sera furieux .. " Roch m'a répondu : "C'est possible ; en tout cas moi, je ne remonte pas l'ôter". Roch ne comprend pas comment Franz a pu franchir le passage avec ses souliers à clous et sans pitons . . . Évidemment que Franz était Franz! ». Le piton est-il toujours en place, une cordée l'a t-elle seulement retouché depuis ?! Dans l'article de 1944 qu'il rédige pour « l'Alpine Journal », De Rham constatera simplement : « Dans la partie supérieure, à l' endroit où il fallut casser les glaçons, nous croyons avoir reconnu le passage décrit par G. W. Young, passage qui fut alors franchi en tête par Franz Lochmatter, en souliers à clous, sans pitons, pendant qu'il neigeait. Même avec les ressources de la technique moderne, pitons, mousquetons et semelles de caoutchouc, et bien que les rochers fussent secs, j'avoue qu'il m'a paru d'une très grande difficulté ». A ce jour la voie demeure cotée TD+ et le passage-clé « V limite supérieure » en rocher.

Au final 12h20 d'ascension auront été nécessaires au quatuor pour sortir de la face sur le Mischabelgrat. Sur insistance de Roch, au vu de leur horaire relativement tardif et de la distance restante alors inconnue pour rallier le sommet, après une pause copieuse le groupe entamerait directement la descente par le Mischabelgrat. Reprenant quelques jours plus tard l'ascension de la montagne par cette même voie, De Rham et Tissières s'apercevraient qu'ils étaient en fait sortis à 50m sous le sommet ! Au sortir sur l'arête, Roch avait affirmé : « On peut trouver plus difficile, mais on ne trouvera pas plus dégoûtant ! » tout en concluant ensuite dans « Mon carnet de courses » :« Le souvenir de ces longues heures passées sur le Täschhorn, heures de tension d'esprit, d'activité intense, suivies de moments d'attente interminable, me laissent des sentiments de reconnaissance envers la destinée qui ne nous fut pas hostile, de grande admiration pour nos prédécesseurs et de profond respect pour cette terrible face».

3/ 1935 - 1943 : autre voie, même engagement !

Le 28 juin 1935, Alexander Taugwalder et Karl Biner empochaient la seconde ascension de la face en un remarquable assaut de 8h, ce malgré des conditions guère optimales (neige fraîche sur rocher pourri et chutes de pierres, qui touchèrent notamment Taugwalder). Tristement, aucun récit de l'ascension des deux guides de Zermatt n'existe à ce jour, excepté un court compte-rendu dans l' « American Alpine Journal » ainsi qu'un à peine plus fourni dans l' « Alpine Journal » 47 (1935). D'après André Roch, la cordée de 1935 « désirait explorer la face pour y mener des voyageurs ». Verdict d'après De Rham (in « Alpes » 1945) : « « Jamais on n'y mènera des clients » ont déclaré les guides de Zermatt » ! D'après le petit-neveu de Karl Biner, Hermann, historien et guide de haute montagne à Zermatt, à cette époque les guides qui grimpaient à haut niveau le faisaient la plupart du temps avec des clients, ce pour quoi chercher une meilleure voie à travers la face faisait sens dans cette optique.

A l'instar de la cordée précédente, la sortie par le haut s'imposerait là encore progressivement comme une nécessité. Taugwalder et Biner savaient que ceux de 1906 avaient préféré éviter le pilier de gauche et que la voie de 1906 était trop difficile, ce pourquoi ils choisirent « logiquement » une option plus à droite. Voire, celle-ci leur parut-elle même constituer « la seule option » valable in situ - ce qui devait s'avérer comme tel par la suite, étant demeurée l'option la plus usitée depuis lors. D'après l' « Alpine Journal 47 », les deux guides avaient d'abord envisagé de sortir sur le Mischabelgrat par une échappatoire en contrebas du triangle sommital, ce avant de se raviser pour terminer l'ascension par ce dernier. Le duo sortit ainsi de la face sur le Mischabelgrat à un point légèrement en contrebas de la voie de 1906 (« Alpine Journal » 48). Dans cette dernière portion, Taugwalder dut franchir un surplomb « extrêmement difficile et dangereux, impossible à franchir avec un sac » à l'aide d'une courte-échelle et l'emploi « indispensable » d'un piton ; au-dessus le duo ne rencontra plus qu'une seule difficulté, la traversée d'une dalle « probablement difficile que par suite de la présence de glace ». Le duo crut d'abord avoir repris la voie de leurs aînés dans le triangle sommital (in « Alpinisme », « Alpine Journal» 47), une version qui ne se verrait cependant pas confirmée par la suite, notamment par Young lui-même dans une note de rectification publiée l'année suivante dans l' « Alpine Journal » 48, confirmée par Josef Knubel et Karl Biner lui-même. D'après cette même source, Taugwalder affirma également qu'il ne remettrait jamais les pieds dans cette face...La première répétition de ce nouvel itinéraire huit ans plus tard allait montrer a posteriori que la voie des Zermattois constituait également un itinéraire d'envergure.

Le 17 août 1943, quelques jours après le passage de la caravane de Roch, la quatrième ascension de la face prenait place, fait là encore d'une cordée de premier ordre comprenant les Genevois René Dittert, François Marullaz et René Aubert. Dittert en livrera une recension sincère, presque introspective, dans son livre « Passion des hautes cimes », s'interrogeant dès l'introduction sur l'ambiguïté du souvenir associé à ce type d'entreprise «limite» : «En alpinisme, par exemple, l'ascension périlleuse que nous venons de réaliser « fut un cauchemar », mais les jours, les mois, les ans peut-être transformeront ces impressions et, seule alors subsistera, présente à l'esprit, une image radieuse des heures pénibles passées à conquérir une muraille revêche. Cette image n'a rien de commun avec les impressions réellement ressenties. C'est très bien ainsi, car, si seuls les mauvais souvenirs persistaient, que serait au juste l'existence ?».

Après avoir rencontré Alexander Taugwalder à la cabane Schönbühl l'avant-veille, sur conseil de celui-ci le trio décide de suivre son itinéraire. Vu de la Täschalp où le groupe de Dittert s'apprête à dormir, la face semble être complètement sèche : ce dernier facteur, d'abord pris comme une « constatation heureuse », s'avérera, associé à la chaleur du lendemain, une malheureuse combinaison gagnante en matière de risques objectifs...

Le trio attaque le « contrefort escarpé » par une variante plus à droite de l'itinéraire de 1906, tirant déjà plusieurs longueurs dans un terrain immédiatement difficile. Parvenu à 7h15 au cairn fraîchement érigé par Roch et ses acolytes sur la portion d'arête moins raide succédant à ce premier contrefort, le trio suit alors la voie de 1935. Au tiers de la paroi, il se déporte du pilier à droite dans la paroi grise qui se redresse, striée irrégulièrement de « vires étroites et terreuses ». L'itinéraire est difficile à trouver, le type d'escalade inhabituel, « la sécurité (est) nulle ». Parvenu à l'extrémité d'une vire en impasse au dessus du vide, Dittert doit alors franchir un surplomb au rétablissement cauchemardesque sur une dalle « recouverte de gravier mouvant ». S'en suit la traversée de plusieurs ravins, dont celle délicate d'un couloir secondaire sifflant du passage des chutes de pierres. Se succèdent alors de nouvelles longueurs engagées dans une roche « franchement mauvaise », qui amène à 11h passées le trio à une brèche caractéristique, située en rive droite du « grand couloir » et en contrebas de la voie de 1906. Juché sur son perchoir confortable à 4200m d'altitude, le trio peut alors souffler et s'accorder une pause bien méritée. Contemplant le vide des deux tiers de la paroi en contrebas, Marullaz se demande si la descente de l'itinéraire suivi est possible...

Il faut à présent traverser le « grand couloir » qui sépare le groupe du pied du « losange sommital » : à cette heure le couloir débite ses chutes de pierre à un régime régulier...A mi-chemin de la traversée où il taille des marches, Dittert alerté par Marullaz se colle à la glace, sac sur la tête. Fausse alerte. Alors que Aubert est passé et que ses compagnons enjoignent Marullaz à cesser de vouloir récupérer le piton laissé dans la traversée, d'énormes blocs pulvérisent leurs traces toutes fraîches situées juste à proximité ! Ayant rejoint ses compagnons sous l'auvent du surplomb de sortie de la traversée, « Marullaz estime cette paroi trop dangereuse et déclare qu'il n'y enverrait pas son pire ennemi ». L'angoisse des chutes de pierre ne les lâchera plus jusqu'au sortir de la face, en venant presque alors à supplanter la difficulté de l'escalade elle-même.

Sous une pluie intermittente de chutes de pierres et de glaçons détachés par le soleil, le trio met alors le cap sur le triangle sommital. Alors qu'il envisage de suivre durant un temps la voie de 1906 pour en rejoindre le pied, Dittert s'offre tout d'abord son plus beau moment de frayeur de toute l'ascension. Alors qu'il sort du surplomb bornant la traversée du « grand couloir » tout juste franchi, l'intéressé se retrouve nez à nez avec une pierre sifflante qui le manque miraculeusement : s'étant baissé, puis ayant perdu l'équilibre avant de se raccrocher par miracle, alors qu'il se relève et rouvre les yeux, Dittert contemple la vue d'un papillon splendide ! « Est-ce lui que j'ai pris pour un caillou ? » s'interroge t-il, « Notre tension nerveuse est extrême ».

Parvenu à l'intersection présumée des voies de 1906 et 1935 [NDLR : les tracés de Dittert lui-même ne suggèrent pas que ceux-ci aient suivi la voie de 1906 dans cette section, ces derniers s'étant tenus visiblement plus à gauche], le trio commence alors à tirer main droite, débutant par la remontée d'un étroit couloir. La suite offre des longueurs de plus en plus exposées, les membres progressant un par un « sur un vide immense ». Parvenus sous le cul de sac d'un mur de 20m trop raide, que faire ? La sortie en contrebas par l'écharpe de droite au Mischabelgrat est tentante, quoique barrée désormais par une gorge infranchissable. Marullaz trouve la solution salvatrice : le groupe contourne l'obstacle par une vire inclinée dominée de grands surplombs, baptisée « Les Marquises » ; de son extrémité le groupe gagne alors par un rappel de 15m (sur corde en chanvre) le fond d'une cheminée raide et terreuse. L'espoir de sortie, progressivement amputé au fur et à mesure de l'ascension, renaît alors. Dittert reparti en tête doit négocier une plaque délicate de micaschistes désagrégés faisant suite à la cheminée, devant se livrer à « des prodiges d'équilibre » pour sortir la longueur. Puis c'est Aubert qui négocie le dernier passage « coriace » de la voie, fait d'une cheminée d'abord surplombante puis en dièdre, dont il sort haletant, à plus de 4400m. La face est gravie! A 19h45 le trio est réuni « au pied du vieux signal de bois du sommet » ; devant la beauté du soleil couchant et après ces heures de tension continue, Dittert laisse couler les larme, extase des extrêmes...Descendu par le Mischabelgrat le groupe regagnera son point de départ de la Täschalp à 3h du matin.

Revenus à Zermatt, René Dittert et son équipe croisent Josef Knubel : « toujours souriant, un noir cigare aux lèvres, il nous salue et nous demande d'où nous venons, aussi sales et délabrés » . Lui indiquant le Täschhorn et lui indiquant « De la face sud », Knubel leur serre alors la main et déclare : « Ça c'est une chose que l'on ne fait qu'une seule fois dans sa vie » . La cordée aura mis 14h45 pour reprendre la voie de leurs aînés, là encore avec quelques variantes sans doute.

L'exploit de 1906 au Täschhorn serait régulièrement cité par les historiens de la première moitié du 20ème siècle comme l'une des ascensions les plus dures de son époque. Ainsi Claire-Éliane Engel mentionne-t-elle dans son « Histoire de l'alpinisme » de 1950 : « C'est là l'une des courses les plus audacieuses et les plus redoutables des Alpes, qui n'a été répétée jusqu'ici (1950) que par trois cordées, parmi les meilleures qu'on ait rencontré au cours de ces dernières années ». « René Dittert, qui se trouvait dans la troisième, estime que cette lutte de tous les instants, sur des rochers pourris qui rendaient encore pires les mauvais passages, est l'une des pires ascensions qu'il ait jamais faites ». Quatre cordées en presque 40 ans, les statistiques sont éloquentes...une tendance qui n'allait guère se démentir dans les décennies à venir !

4/ 1954-1964 : deux incursions confidentielles d'Alois Strickler

Un des alpinistes suisses parmi les meilleurs - et discrets - de sa génération allait briser le sermon de Knubel. Alois Strickler (1924-2019) demeure ainsi le seul grimpeur à ce jour à avoir gravi la face emblématique à deux reprises ! Le 22 juillet 1954 avec Leander Brantschen en 10h ; le 23 février 1964 avec Ueli Hürlemann en 9h30. Lors de cette seconde ascension, il effectuait la première hivernale de la face « dans des conditions estivales » - y compris avant cela durant la marche d'approche, rencontrant même moins de neige qu'à son premier passage estival 10 ans plus tôt. A l'instar de Taugwalder et Biner, l'intéressé choisit de ne pas communiquer sur ces deux ascensions, sur lesquelles il n'écrirait de fait jamais aucun rapport personnel (la première hivernale fut uniquement rapportée dans la chronique de la revue « Alpes » sous la plume de Pierre Vaney). D'après Bruno Bollinger, considérant le sérieux de l'entreprise, Strickler aurait préféré s'abstenir de jamais écrire sur le sujet, bien qu'il s'en livra toujours volontiers en privé. Les itinéraires exacts de Strickler lors de ses deux ascensions demeurent malheureusement inconnus : aura-t-il repris la voie de 1906 dans le triangle sommital lors d'une de ses deux ascensions ? Strickler serait au final davantage reconnu pour sa seconde ascension des 6 grandes faces nord d'avant-guerre (après un certain Gaston Rébuffat) - bien qu'il ne s'en vanta guère là encore aux dires de son biographe Bruno Bollinger, que pour ces deux hauts faits.

Lors de sa troisième expédition dans l'Hindu Kush en 1972, Strickler répéterait la voie Suisse au Koh-e-Urgund-e-Payan (6123m) en compagnie d'un certain Erich Vanis...Le monde est petit : 16 ans auparavant ce dernier s'était-il également illustré en face sud-ouest du Täschhorn, en signant la sixième ascension!

5/ 1956 : un record de vitesse qui tient toujours!

C'est dans des conditions de neige/glace exceptionnelles qu'eut lieu ce sixième passage, le plus rapide connu dans la face. En Juin 1956, après avoir renoncé à tenter la face nord du Cervin trop chargée en neige fraîche, la cordée autrichienne composée du glaciériste autrichien Erich Vanis (1928-2004) et de son compatriote Hans Chval-Kremslehner profitait du refroidissement ayant plâtré les chutes de neige récentes pour signer une ascension éclair de 5h30, liant les larges pans de glace inclinés à droite des voies principales avant de sortir à droite dans le triangle sommital, quelque part entre la voie de 1906 et celle de 1935...Nouvelle « rupture technologique » d'avec les anciens : les crampons douze pointes sont cette fois de la partie, les cordées précédentes qui n'avaient pas jugé nécessaire de les emporter (Roch, Dittert). Dans son classique « Im steilen Eis », Vanis insiste quant à ces conditions exceptionnelles lui ayant permis de façon similaire une reprise relativement sereine de la voie John Harlin à l'Eiger. Il prévient cependant que la face demeurera toujours une entreprise aussi belle que dangereuse, insistant sur la nécessité de trouver les conditions adéquates afin de réduire au maximum le risque de chutes de pierre.

Aux dires des anciens gardiens de la Täschhütte, en particulier ceux d'Alfons Lerjen, Hermann Biner rapporte que les rares ascensions qui se produisirent à partir des années 1970 sortirent majoritairement par la facette de droite du triangle sommital, sinon en contrebas par l'écharpe de sortie sur le Mischabelgrat - cette dernière constituant une solution évidente quoique moins élégante. Il aura fallu ainsi attendre quarante et un ans après la première hivernale pour voir du neuf se produire dans la face!

6/ 2005 : la concrétisation d'un rêve en forme d'hommage

Gabarrou dans le bas de la face. Photo : Aymeric Clouet.

Gabarrou dans la goulotte à mi-hauteur de la face. Photo : Aymeric Clouet.

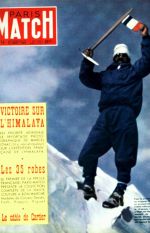

Un siècle après le passage des premiers (à un an près!), la cordée composée de Patrick Gabarrou, Christophe Dumarest et Aymeric Clouet signe « Miséricorde » (ED/M7/6a+). L'été 1987, Gabarrou avait déjà failli s'engager dans la face en compagnie d'Alexis Long et Pascal Girault, mais les conditions défavorables firent alors se rabattre le trio sur la face sud directe du Wandfluehorn (3588m) le 13 août. Ce 23 juillet 2005, l'ouverture se veut un hommage « en esprit » (dixit Gabarrou) à celui de Patrick Berhault, tombé l'année précédente sur le versant opposé de Saas lors de sa chevauchée des 4000m des Alpes alors qu'il remontait vers le Dom en venant du Täschhorn, son dernier sommet. Sinon un clin d'oeil « à ces longueurs extrêmes réalisées par les anciens » !

Gabarrou dans un passage mixte raide du haut de la face. Photo : Aymeric Clouet.

L'ascension serait largement exposée dans la Chronique Alpine sous la plume de Claude Deck, celui-ci ayant toujours insisté sur le caractère emblématique de la face et exceptionnel de sa première ascension. Gabarrou relaterait brièvement la course dans un article publié dans « Alpinist ».

« A weekend later, accompanied by Aymeric Clouet, we achieved a perfectly logical and deeply attractive line on the wild south face of the Taschhorn (4491m) in the Swiss Valais. The Taschhorn was the last terrestrial summit for Patrick Berhault in his 2004 odyssey to climb all 82 summits in the Alps above 4000 meters. Absorbing ambiance, action and thought marked our ascent, but those dense moments on the top, around 7 p.m., characterized it even more. We named our route Misericorde ("Mercy," V 4 M7 6a/b X, 900m)».

Sortis des difficultés sur le Teufelsgrat. A l'instar de leurs prédécesseurs, il aura fallu là encore la journée aux protagonistes de l'ouverture de "Miséricorde" pour négocier la face. Photo : Aymeric Clouet.

Interviewés à propos de cette désormais lointaine ascension, tout comme leur mentor les deux autres membres de la cordée s'en souviennent comme d'une course sérieuse, "d'ambiance". Même la descente par la voie normale étant autre chose « qu'un champ de patates » dixit Dumarest!

Dumarest dans la facette de gauche du triangle sommital. Photo : Aymeric Clouet.

Dumarest non loin de la sortie. Photo : Aymeric Clouet.

EN CONCLUSION

- « Un exploit unique »

L'exploit de la première ascension de la face sud-ouest du Täschhorn rappelle combien l'excellence dans l'engagement fut atteinte dès le premier « âge d'or » de l'alpinisme (1865-1914)...Pour Claude Deck : « C'est un des plus grands exploits de l'alpinisme de tous les temps, sans aucun moyen d'assurage, sans les nombreux moyens techniques de l'alpinisme moderne, seulement des cordes en chanvre «pour faire venir les compagnons » et des brodequins cloutés... » (« La Montagne & Alpinisme », 2005). Ainsi l'ancien rédacteur de la chronique (durant 36 ans) a-t-il toujours intégré l'ascension à ses recensions de l'alpinisme (voir liens en fin de bibliographie), la citant comme « un exploit unique » à l'instar de celui de Preuss au Campanile Basso. Deck a cependant toujours marqué une distinction fondamentale entre les deux ascensions. « C'est uniquement contraint et forcé que l'exploit de Lochmatter fut réalisé (...) C'est un exploit unique, obligé par les événements ». Tandis que s'agissant d'un Paul Preuss parti « à la recherche de la perfection », « contrairement à l'exploit de Lochmatter, ici c'est en toute liberté d'action et de décision que l'on escalade et désescalade une paroi du cinquième degré de difficulté ».

Les différences essentielles entre les deux ascensions :

- solo intégral versus cordée de 5,

- rocher sain versus rocher pourri,

- escalade pure versus haute montagne,

- beau temps versus tempête,

Les points communs :

- zéros pitons !

- engagement & difficultés maximums !

-Une directissime avant l'ère des directissimes!

Comme le remarquait Erich Vanis dans son livre, outre sa difficulté intrinsèque et l'épopée de sa première ascension, la ligne en elle-même constituait déjà une directissime, ce dès l'ouverture de la face ! « Il est d'autant plus surprenant que la face sud du Täschhorn ait été conquise pour la première fois en 1906, toujours au milieu de l'âge classique de l'alpinisme. De plus, sur un itinéraire qui peut encore être considéré comme une direttissima aujourd'hui » . Est-ce à cause de cet anachronisme que la face sud-ouest du Täschhorn, malgré sa réputation, aura moins capté l'attention à partir des années 1950 ? Bien qu'au coeur de la période des premières hivernales et directissimes en tous genres, de fait même la première hivernale de la face par Strickler n'aurait guère les faveurs de la presse spécialisée...L'attention portée sur les faces nord aura sans doute monopolisé davantage l'attention à partir des années 1930 ?

-Une face sans accidents

Dans son même ouvrage, Vanis constatait avec étonnement que si la saga de la face nord de l'Eiger avait pu soulever des débats passionnés quant à la prise de risque des alpinistes, les risques les plus grands aient déjà été encourus par une cordée trois décennies auparavant ! « Si les médias avaient déjà fait autant d'histoires sur l'excellence alpine comme cela est courant aujourd'hui, alors les discussions sur les frontières entre l'audace et l'audace irresponsable auraient éclaté autour de la face sud de Täschhorn et pas seulement trois décennies plus tard autour de la face nord de l'Eiger ». La remarque semble a posteriori judicieuse à une différence près : la face n'accuse toujours à ce jour aucun accident, mortel ou pas!

-Sortie par le haut obligatoire !

A ce jour, Hermann Biner estime en tout et pour tout que la face n'aurait connu que douze ascensions : soit statistiquement une par décennie sur 120 ans! Comment s'expliquer une si faible attraction? A relire le récit des premiers ascensionnistes et des quelques répétiteurs qui écrivirent à son propos, c'est la nature du rocher et la configuration de la face qui sont sans doute encore de nos jours à l'origine de ce faible taux de fréquentation. Ainsi René Dittert écrivait-il, narrant sa 4ème ascension de la face : « Immédiatement je découvre la nature de la roche que nous allons rencontrer : aucune prise franche ; elles sont toutes imbriquées dans un schiste poli par les pierres et l'eau (...) Nous ne sommes pas encore entièrement adaptés au genre de technique que réclame la stratification de ces roches. La progression doit plutôt s'effectuer en rampant, en s'élevant délicatement ; exclus, les mouvements brusques ou rapides ». D'après la carte géologique Suisse, la face sud-ouest du Täschhorn est constituée de gneiss et de micaschistes. Le pendage des couches, incliné vers le bas (à l'instar d'une face Nord de l'Epéna en Vanoise), ne faisant qu'accentuer la bizarrerie de l'escalade. En 1906, les premiers ne trouvèrent en tout et pour tout que trois becquets dans la partie supérieure de la face pour pouvoir s'assurer convenablement...Par ailleurs, la face étant globalement concave, le terrain est de plus en plus raide à mesure que l'on monte ! C'est cette configuration spécifique qui fait qu'aucune cordée ne s'est jamais hasardée à tenter une descente dans la face...Le sérieux de la course est donc garanti : plus on s'élève, plus on est forcé de sortir par le haut!

Les modes évoluant vers une moindre prise de risque en terrain pourri estival depuis les années 1980 et le recul contemporain du permafrost aidant, la face sud-ouest du Täschhorn semble vouée à ne plus devoir se visiter qu'en conditions hivernales ou printanières afin de permettre un passage serein, entre couloirs en neige/glace et sections rocheuses sèches. Aymeric Clouet prévient qu'une visite « fun » à cet endroit ne vaut le coup que par ce type de conditions, sous peine de cauchemar garanti. Ainsi en 2005, dès le lendemain de leur ascension le passage de la goulotte inférieure était-il déjà purgé...

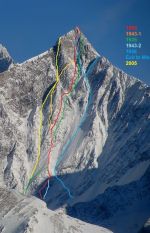

LES LIGNES DE LA FACE SUD-OUEST:

Hermann Biner considère l'engagement de la face, quelle que soit la ligne choisie, comme supérieur à celui de la voie Schmidt en face nord du Cervin (opinion des guides locaux que relayait déjà Erich Vanis dans son livre). On peut recenser 4 voies principales dans la face à ce jour :

1/ L'itinéraire original ou voie Ryan/Lochmatter (869m/TD+) : attaque par le pilier dont la base est donnée à 3622m par le topo du CAS de 1991 (3593m dans la version de 1952 de Marcel Kurz). Escalade du contrefort, puis portion d'arête moins raide, de là franchissement de plusieurs ressauts. Aux environs de la moitié de l'ascension, laisser le pilier pour se déporter à droite en direction du « grand couloir » par des traversées ascendantes délicates sur des vires. Après traversée du « grand couloir », nouvelles traversées ascendantes jusqu'à rejoindre le « couloir secondaire ». Le remonter jusqu'au passage-clé du dièdre. Dalles sur une centaine de mètres ensuite, avant sortie à droite sur le Mischabelgrat par un long gradin.

=> Itinéraire historique, peu exposé aux chutes de pierres dans les conditions de la première.

2/ Voie de la seconde ascension en 1935 par Alexander Taugwalder et Karl Biner : attaque à gauche du contrefort de la voie originale puis traversée à droite jusqu'à rejoindre la portion d'arête moins raide le coiffant. Peu après, laisser le pilier pour partir en traversée ascendante à droite, ce en se tenant toujours à droite de l'itinéraire de 1906. Traverser le « grand couloir » puis rallier le pied droit du triangle sommital. Forcer un surplomb à l'aide d'une courte-échelle et d'un piton, puis franchir une dalle. Sortie au voisinage de la voie de 1906 sur le Mischabelgrat.

=> C'est l'itinéraire le plus repris d'après Biner, malgré une exposition marquée aux chutes de pierres.

3/ Variante de la troisième ascension de 1943, par André Roch, Georges de Rham, Gabriel Chevalley et Alfred Tissières : attaque du contrefort par la voie de 1906, puis remontée intégrale du pilier issu du point 3622m jusqu'à l'épaule neigeuse caractéristique située au pied gauche du triangle sommital. De là traversée du « grand couloir » puis par des traversées ascendantes, rejointe de la voie de 1906 sous son passage-clé dont elle partage alors l'itinéraire jusqu'à la fin.

=> Encore moins exposée aux risques objectifs que la voie de la première ascension.

4/ Variante de la quatrième ascension de 1943, par René Dittert, Aubert et Marullaz : attaque difficile du contrefort de départ à droite de la voie de 1906. De la portion d'arête moins raide, bientôt quitter le pilier pour suivre la voie de 1935. Par des traversées ascendantes à droite, gagner une brèche caractéristique vers 4200m. Traverser le « grand couloir », forcer le surplomb sur l'autre rive puis rallier le pied droit du triangle sommital. Attaquer par un couloir étroit, tirer quelques longueurs jusqu'à rejoindre la « vire des Marquises ». Longer la vire jusqu'à son extrémité, tirer un rappel de 15m pour prendre pied dans une cheminée. Gravir celle-ci puis la plaque de micaschiste lui succédant. Forcer ensuite une cheminée d'abord surplombante puis en dièdre. Sortie non loin en contrebas de la voie de 1906 sur le Mischabelgrat.

=> Extrêmement exposée aux risques objectifs dans les conditions de l'ascension.

5/ Voie Erich Vanis / Hans Chval-Kremslehner (TD) de 1956 : attaque à droite du contrefort des voies précitées par une traversée de droite à gauche. De là remontée du « grand couloir » jusqu'à contourner par la droite le ressaut situé immédiatement à droite en contrebas du losange sommital, ce par une étroiture en glace. D'après le tracé publié dans le livre de Vanis, après avoir rejoint la section d'arête neigeuse située au pied du losange sommital, louvoiement entre les voies de 1906 et 1935, avec sortie analogue une cinquantaine de mètres sous le sommet.

=> A ce jour l'itinéraire le plus rapide ... quand les conditions s'y prêtent !

6/ Voie « Miséricorde » de 2005 (900m/V/4/M7/6a,b/X) par Patrick Gabarrou, Aymeric Clouet et Christophe Dumarest. Attaque commune avec la voie de 1935 puis remontée de la ligne de goulotte évidente jusqu'au sommet de l'épaule neigeuse qui constitue le sommet du pilier de la variante Roch. Après traversée du « grand couloir », la ligne force le triangle sommital droit dans la facette de gauche, ce jusqu'à déboucher sur le Teufelsgrat.

=> C'est la seule voie à ce jour à emprunter la facette de gauche dans le triangle sommital. Aucune répétition connue à ce jour.

7/ Des deux échappatoires situées au pied du triangle sommital, écharpes sortant à gauche sur le Teufelsgrat (arête ouest-sud-ouest) vers 4380m et plus facile à droite sur le Mischabelgrat (arête sud-sud-est) vers 4350m (4360m d'après le guide du CAS de 1952), seule la seconde a été gravie, à partir des années 1970 d'après Hermann Biner. Auteurs inconnus.

La production du tracé des différents itinéraires reproduit sur la photo suivante se base sur ceux effectués par leurs auteurs à travers le temps - cependant que ces auteurs eux-mêmes en aient parfois fourni des versions légèrement différentes d'une publication à l'autre!, ainsi que sur les aspects descriptifs de leurs récits. Trois points de questionnement essentiels demeurent :

- La localisation exacte de sortie de la cote rocheuse vers le pied du triangle sommital, entre le tiers et la moitié de la voie, sont mal définies pour les voie de 1906 et celle de 1935, bien que le départ de la première se fit a priori plus haut.

- Dans le triangle sommital, il n'est pas évident de rapprocher la description succincte du duo de 1935 avec celle plus détaillée de ses répétiteurs en 1943 : la solution des premiers ne se situerait-elle pas davantage à gauche que celle des seconds ?!

- Les sorties proches sur le Mischabelgrat des voies de 1906 et 1935 sont difficiles à localiser pour sûr. Selon la meilleure estimation qu'en fit De Rham en 1943, réalisée quelques jours après leurs ascension avec Tissières, leur groupe était sorti une cinquantaine de mètres sous le sommet. Malheureusement De Rham n'en fit pas de tracé, les meilleurs à disposition pour cette période ayant été réalisés par Roch et Dittert.

Ces tracés (se référer à la photo en introduction) sont donc donnés à titre exclusivement indicatif!

De toute manière, comme le résumait Marcel Kurz dans le guide de 1952 :

« Ceux qui s'attaqueront à cette face n'ont pas besoin de conseils » !

Les tracés approximatifs de la face sud-ouest. Photo : Flickr, Christoph Hurni.

Détail général des sections clés du triangle sommital. Photo : Summitpost, Om.

Détail du gradin horizontal de sortie de l'ascension de 1906. Photo : Summitpost, Om.

BIBLIOGRAPHIE:

« Alpine Journal » 23 (1907), pages 329-330.

« Alpine Journal » 42 (1930), page 91 (photo et tracé)

« Alpes » 1935, pages 125 à 134, page 161.

«Souvenirs des Mischabel», pages 133 à 169, dans « Nouvelles escalades dans les Alpes », Geoffrey Whintrop-Young, Éditions Victor Attinger, 1939 [livre original en anglais : « On high hills », 1927].

« Alpine Journal » 47 (1935), pages 362-363.

« American Alpine Journal » 1936 .

« Alpinisme » 1935, page 223 (télécharger sur le site du G.H.M.)

« Alpine Journal » 48 (1936), pages 185-186 (rectification Young).

« Alpes » 1945, pages 97 à 102 (récit De Rham).

« Alpine Journal » 54 (1944), pages 395-398 .

«Face sud du Täschhorn», pages 132 à 145, dans « Mon carnet de courses », André Roch, Librairie F.Rouge & CIE SA., Lausanne, 1948.

« Souvenirs de Georges de Rham », O.Burlet, 8 janvier 2004.

«La face sud du Täschhorn», pages 98 à 107 dans « Passion des hautes cimes », René Dittert, Éditions Marguerat SA., Lausanne, 1945.

« Alpinisme » 1945, pages 227 à 235 (récit Dittert), avec le tracé estimatif des 4 voies de 1906 à 1943, page 229.

« Im steilen Eis - 50 Eiswände in den Alpen », Erich Vanis, BLV Verlagsgesellschaft, 1964 (seconde édition en 1980).

« Alpes », Bulletin mensuel du Club Alpin Suisse, 1964.

Munggenverlag/Alois Strickler.

« La Montagne & Alpinisme », 2005, 4ème trimestre, la chronique alpine et des montagnes du monde par Claude Deck, page 71.

Alpinist 14.

«Dom & Täschhorn - Krone der Mischabel», Daniel Anker, Caroline Fink, Marco Volken, AS Verlag, 2012 (en allemand).

« La Montagne & Alpinisme », 1988, second trimestre, « L'escalade à travers les âges » par Claude Deck, page 61.

« La Montagne & Alpinisme », 2005, quatrième trimestre, « Le premier âge d'or de l'histoire de l'alpinisme » par Claude Deck, page 71.

Un historique de l'alpinisme de 1492 à 1914.

«Guide des Alpes Valaisannes - Volume IIIb - Stralhorn-Simplon», Club Alpin Suisse, Marcel Kurz, 1952.

«Guide des Alpes Valaisannes, Tome 5, Du Stralhorn au Simplon», Club Alpin Suisse, Maurice Brandt, 1991.

REMERCIEMENTS: Daniel Anker, Hermann Biner, Bruno Bollinger, Aymeric Clouet, Christophe Dumarest, Patrick Gabarrou, Claude Rémy, Marco Volken.

Dossier proposé par Rodolphe POPIER

Mis en ligne le vendredi 17 juillet 2020 à 14:23:13